人生あと20年、25年。どこまで続くかわからないし、

いつまで今のままの自分でいられるのかも、未知数。

わからないけれども、こうでありたい、こうなりたい。

と思いをもって、想像をして日々生きている。

残された人生、楽しまなくちゃ。

では、何をする?

人によってその選択肢はさまざまであるが、

たとえば、いつか運転免許を返納する日が来るならば

それまでにいろんな車の運転を楽しんでみる?

今ならそんな新しい車を買ったり、新築の家を建てたり・・

とそんなことも不可能ではない。

でも・・・という答えが出てくる。

新しいものを手に入れたり、作るということは、古いものが

処分されるということ。

処分することにも、パワーが要る。

さらに、ずっと使っているものには、「愛着」が生まれる。

古くても大切に使うと、車も家も家族と同じ、人格を持つ

存在になる。時間をかけて利用するということは、

その道具が自分の暮らしの一部になるのだ。

モノではなく、相方になる、相棒になるのだ。

最近、「愛着」という言葉を改めて大切にしたいと思う。

モノだけでなく、生き物~ペットも然り~、家族も含め、

自分の周りの身近な存在。

長年連れ添うということは、愛着が生まれる、沁みつくもの

なのだろう。

ちなみに、長年使っていたケトル。その蓋が壊れ、半年以上

だましだまし使っていたが、もう使えないという状態に

なったため、泣く泣く新しいものに交換。

古くなっても、やっぱりこれがいいと使い続けた10年余り。

この古いやかんに、今朝別れを告げた。

「長い間、ありがとうございました」。

そう、こんなやかんひとつにも、愛着があった。

朝のくらしの相棒だった・・。

と、モノだけでなく、あらゆる存在との関わりを

大切にしたいと思う。

新たな消費を促される昨今。人生の残り時間のなかで、

何を大切にすべきか。ということについて、丁寧に考えて

みたい。

愛着があるもの、存在に囲まれた日々は、それだけで

幸せなのだと思いたい。

「愛着」ある暮らし。

大きく一発より、一滴の感動を。

人生何をもって成功とするのかは、人それぞれ。

成功したいかどうか、も人それぞれ。

出世することが、経済的に豊かになることが成功であるならば、

まあ、それは目指さなくていいかなと思う。

一発大勝負。みたいなことも、興味はない。

地元で応援してくださる方たちは、冗談まじりももちろんあるが

「紅白出てね。楽しみにしてるよ」

と昔からよく言われた。

それは大きな成功のひとつになるだろう。

でも、そのために何をすべきかと思うと、自分がしたいことかどうか?

何かを犠牲にしないと成り立たない挑戦かもしれない。

そんなことではなく、今大切にしたいことは小さな感動をたくさん

届け続けること。

少人数でいい、一人の人でもいい。その人が喜んでくれる、涙を流してくれる。

喜んでくれる。生きててよかったといってくれる。

そんな場面にたくさん出会えたら、それが私にとっての幸せ、いきがいだ。

大きな一発を目指すよりも、

まさに持続可能な感動づくり。

関わった人がもうすでに数えきれないほどいる。

これからも、小さな出会いを重ね、一滴の感動をお届けし続けたい。

ノーミス 集中!

急に指先がかじかむ季節になった。

2~3日前までとは、違う季節のようだ。

冬の演奏は要注意。手袋に身にカイロは必需品。

とにかく指が動かなくなるのだ。

その事態が昨日の演奏会で発生した。

え?もうこんな季節?

指先から季節のうつろいを感じるのだ。

寒い時に緊張すると、本当にフリーズ状態になる。

いつも間違えたことがないところで、指がひっかかり、

へんな音を鳴らす。

そのことがまた気になって、演奏に集中できない。

細かいミスを何度もした。

なんとか、ごまかしてそう見えないようには咄嗟に動いてみたが

分かる人には、わかるはず。焦る。

ノーミスを意識せず、自然にいけるもんだと思っていたが、

不測の事態になると、ひとつ間違えると、また他のミスが出る。

お客様には好評をいただき、ありがたい言葉をかけていただき

無事終わったコンサート。自分にとっては、合格点ではない。

帰り道はおひとり様反省会。

リハーサルではうまくいったのに・・・。あかんな~。

いろいろ凝り過ぎた。盛り込み過ぎた。

そして、弾きなれないの曲にミスが出た。ということはやはり練習不足

は厳禁。

などなど、がんばったけれど、まだまだ。

ああ、今日はうまくいったな~。

と思うときばかりではない。

幸いなのは、お客様はとても喜んでおられたということ。

早速来年の予約をして帰られたり、他のライブの開催を待ちわびている

お声をいただけたことは幸い。

30名以上の方に足を運んでいただけて、また今回は遠方からのゲストもあって

本当にありがたい。

だからこそ、ノーミスでいきたかった。

よし!もっとがんばる。もっとよくなる。

会場から多くのあたたかい拍手をいただいた。

これは、エールだとありがたく受けとめることにしよう。

ご来場いただきました皆さま、大変ありがとうございました!

心に染み入るか。それが価値。

今日は岐阜新聞での、年内最後のコンサート。

今回は、はるばる他県からのご来訪もあるとのことで、

本当にありがたい。

キムタクにはまったく及ばないが、自分のコンサート目的で

わざわざ岐阜まで来ていただけるとは、嬉しい限り。

そんななか、一昨日行ったデイサービス施設でのご婦人の

発言が今も頭の中をぐるぐる回っている。

「高いコンサートに行っても感動しなかったのに、

今日は本当に心に沁みました。ほんとうにありがとう」

この言葉に私が感動した、本当に心に沁みる言葉をいただいた。

高いお金を払ってでも見に行く。それも価値である。

ビジネス的に見れば、そりゃ高いお金払ってでもきてくれる

お客さんがたくさんいることは成功かもしれない。

でも、高いお金が必要の背景にはいろいろある。

ひとりのコンサートにいろんな人の役割があって

それ自体が経済活動であるから、廻していくためには

その金額設定が必要。

そして、高くて良いのは当たり前。

食事でも同じこと。高くておいしいのは当たり前。

でも、その高いところに何度も行けるか行ききたいか

・・・は別の話。

まあ、私の庶民的な演奏と、高級レストランは比較にならないが

言いたいことは、金額よりも、大切なことは価値。

価値があったかどうか?

価値があると思えば、また機会をいただける。

聴いてよかった、会えてよかった、また聴きたい・・・。

この積み重ねが、力にもなっていくのだろう。

これまでの無料コンサートでは、

「今後はお金を払って聴ける機会呼んでね。

なんだか無料ではあまりに申し訳ないので・・・」

と言ってくださって、せめてといってCDを買ってくださった

お客様もおられた。

価値があるかどうか。

そのことを自分の行動の指針としたい。

すべてのことに対して。

相手に向かう仕事、活動はすべて相手が決める。

自分に価値があるかどうか。

少しはお役に。の気持ちにさらに、

自分に価値があるかどうか?

と、少しハードルを上げていこう。

いなくても親孝行!

あるご縁から、地元のデイサービス施設でのコンサートを依頼いただく。

その施設の利用の皆さん、十数名に向けたもの。

タイトルは、管理者の方と相談して「Mahsaのふれあいコンサート」

と名付けたが、ありがたいことに会場もそのようにしつらえていただき、

初対面の方が多いなか、あたたかい雰囲気ですんなりと本番に入ることができた。

施設での演奏は、父がお世話になった施設での演奏から2年ぶり。

コロナもあって、なかなか実現できなかった。

待っていてくださる方もおられたため、昭和の曲も入れながら

一緒に歌える曲も含め10曲ほどレパートリーを用意。手拍子あり、合唱あり、

ちょっと歌声喫茶の雰囲気もあったが、とにかくみなさんよく聴き、よく

ノッてくださった。

とくに自分のオリジナル曲への反応が高く、驚いた。知らない曲なのに

みなさん、すっと入ってくださった。

30分ほどの予定であったが、気が付けば45分もしゃべり、演奏していた。

「ひと・文様」という曲が終わったら、ひとりの利用者さんが、

「素晴らしい。心から感動しました。こんなに心がふるえたことはこれまでの

人生でなかった。高いコンサートに行っても感動しないけど、今日は違う。

こんな人生の終わりかけの私に、本当に、本当にありがとうございました

・・・」と、皆さんの前で発言され、会場もじんわり。

みなさんが、本当に感動しておられることがよくわかった。

演奏が終了してあとも、余韻は消えず、利用者さんからも、施設のスタッフの

みなさんからも歓びの声を多数いただいた。

そのなかで、ある男性の方がスマホをもって近づいてこられた。

「わしは、子供のときから音楽がダメで、これまで歌なんかどうでもいいと

思って生きてきたけれど、今日は、あの歌を聴いて、この絵が浮かんだ。」

といって、スマホの中に入っているラクダに乗って砂漠を歩く人の写真を

取り出し、見せてくださった。あの歌とは、「月の砂漠」だ。

「こんな風に歌を聴いて、絵が出てきたのは初めてや。感動した。」

と力強く言ってくださった。

スタッフによると、この方は現役時代は著名な学者さんだったらしい。

そのあとも、皆さんとしばしお茶をいただきながら懇談。

しっかり会場ではチャリティに協力いただいたわがCDも早速流していただいた・・・。

本当にいいふれあいができた。皆さん、コンサートが終わったら、若返った

そんな感じすらした。そして会場全体があたたかい笑顔であふれていた。

ああ、いいコンサートができた。

キーボード持ち込みで、演奏のインパクトは出せないのが残念であったが、

それでも、感動してくださる方がたくさんおられた・・ということは楽器は

あまり関係ない。

可能な環境でベストを尽くす。ただ、それだけ。

母がお世話になった方も何名か参加されており

「おかあさん、本当にいい人やった。

おかあさん、喜んでみえるわ。よかった、よかった。

今日は良かった・・」

何度も同じ言葉を繰り返しておられたのが心に沁みた。

伝わることが幸せだ。

さらに、磨きをかけよう。

いなくても親孝行。いや、ずっといる。

考える時間のギフトとしての芝居。

夏に演奏出演した朗読劇から3か月も経っていないのに、

仲間の作家は、新作の公演を果たした。

執念の挑戦とも思える。記念すべき劇団の20回目公演。

秘めたる思いを短い時間に実現させてしまう、そのスピード感にも驚くが、

そのテーマの深遠さにも驚く。社会のそこを見ていたのか・・と、改めて

作家魂に敬意が芽生えてくる。

この作品には彼女なりの長年の想いがあったようで、その強い気持ちが

この公演への挑戦につながったのだろう。

今回のテーマは性犯罪である。しかも男性の・・というあまり聞かない話。

聞かないこと自体が、実は問題であるが、そんなことを普段考えることも

なかった。

普段、誰も目を向けようとしないことがある。

だから、言わない、言えないまま長い時間、苦しみを背負ったまま

生きなければならない弱い立場の人が、世の中には存在する。

このデリケートで重いテーマの作品。どんな風に展開するんだろう?

ドキドキしながら、ストーリーにはまっていく。

作家の強い思いと、それをちゃんと演じようとする役者たちの力が

シンクロして、私の五感にぐっと染み入った。

なぜか、涙があふれて止まらなかった。苦しい90分であった。

芝居は映画とは違う。このライブ感がたまらない。

生きている人間そのものを抉り出して見せる瞬間であるから、

人間が、むき出しに、真正面に伝わってくる。

だから、ライブは素晴らしい。コンサートとそこは共通している。

大切なテーマについて、考え、話す時間。

そんな立ち止まる時間が、とても大切だ。

普段考えないことを考えることができる。そんなギフトを

芝居は与えてくれる。

だから、世界中に演劇ファンがいる。

DXの時代と言われても、このアナログな表現こそが、人間を語る、伝える。

今回の作品はコメディではなく、社会派の演劇だ。

今の世の中だからこそ、ぜひ、見てほしい。

考えたことのない世界に足を踏み入れ、どうすれば世の中が

よくなるかと考えることはとても大切だ。

目を背けないことも大切だ。

明日、明後日と公演が続く。

ぜひ一人でも多くの人に見ていただきたい。

脚本家という仕事。役者という仕事。改めて凄いと思う。

世にメッセージを伝えるための、自己表現の職業。

アーチスト的な生き方。心から共感する。

みんなで作った作品だから。

今年の春にかけて、みんなでつくった曲。

障がいをもった皆さんが働く職場での勉強会中に発案、提案。

みんなで一緒に会社のイメージソングを作ろう!

みんなの想いを集め、ひとつのマーチに仕上げた。

そして、無事出来上がり、会社の記念イベントでのお披露目。

そして、季節は変わり、夏から秋へ・・・。

なんとか、この演奏を記録に残し、記憶から消えないように・・・と思っていた。

久しぶりに再会し、再び演奏。今回は、無事録画も完了。

そんなこんなで、今年完成したばかりの企業サイトでこのテーマソングを公開。

マスクをしているので、表情はいまひとつわからないのが残念ではあるが

一緒に演奏しているときに見えた皆さんの表情はばっちりであった。

なかなかいい曲ができた。

みんなでつくった曲だから、丁寧に歌い継いでいきたい。

みんなでつくった「たからもの」である。

株式会社モスシャイン | 一人ひとりが輝き、みんなが笑顔になる共創のモスシャイン (mosshine.co.jp)

このサイトのイベント・セミナーコーナーにて動画を公開、チャレンジ日記という

ブログページでその様子も投稿されています。

チャレンジ日記 | 株式会社モスシャイン (mosshine.co.jp)

「みんなで」という言葉、想い。大切にしたい。

無から有が面白い。

クリエーションとは、ゼロから生み出す活動だ。

まさに創造的な活動。

音楽でも、もちろんクラシックも流行歌も好きな曲は数多あるが、

人のつくったものよりも、自分で作った曲の方が思いが伝わる。

当然といえば当然のことだ。

音楽以外のコミュニケーションの仕事でも、企画や製作の仕事に

携わる場合は、本当に楽しい。

ゼロからの仕事は、かなり想像力が必要だ。どうすればどうなるか?

イメージがわかないと、人に伝え、カタチにしてもらうことができない。

こういうのを作りたい、こういうのが必要だ。ではそれをするには?

どんどん湧いてくる仕事がクリエーションだ。

今年はホームぺージの仕事もいくつかやってきたが、自分のサイトも

リニューアルでき、イメージどおりにできたことが嬉しいし、

今取り組んでいるサイトも、予定通り、自分が思っていた世界がカタチになりつつ

まり、どんどん楽しみになっている。

無から有を生み出す仕事は、やはり面白い。

もちろん無から有にするプロセスでは、さまざまな経験、事例や情報が参考になり

その組み合わせ、掛け合わせで新たな有が生まれる。

まったく何もなければ、有は生まれない。

こうしたい、そんなものにしたい。との思いを膨らませ、それを実現するための

パーツを常にもっていること。

日頃から、アンテナを張り巡らせることがポイントかもしれない。

小さくてもいい。無から有の楽しみを人生に、人生にたくさん取り入れていきたい。

平和なふるさと。

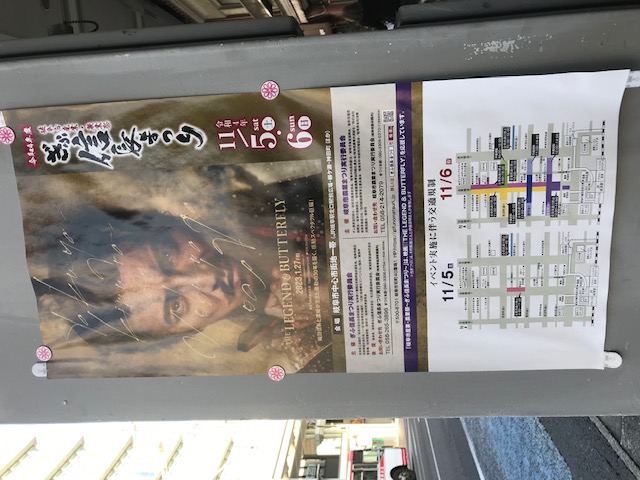

上の写真は、わがふるさと岐阜の駅前広場だ。

金ぴかの銅像は、かの織田信長公。出身はお隣

愛知県であるが、岐阜城の主であったため、

岐阜が誇るヒーローであり、岐阜の名付け親

でもある。

春は道三まつり、秋は信長まつりと、毎年開催

されていることは知っているが、これまでは

まあ地元がちょっと盛り上がる程度のローカル

なお祭りという認識である。しかもコロナで

随分ご無沙汰している感じであった。

ところが、このポスターを見たときから何か

違っていた。

「今回の信長まつりのポスターはなんだかいつも

と違ってイケメン。誰?」ちょっと気になる。

そして、祭りの告知や抽選の様子について、

マスコミが騒ぎ始めて、びっくり仰天。

あれは、キムタクのポスターだったのか。

ということで、この写真の岐阜駅はまつり前日から

多数の観光客が岐阜入り、そしてまつり当日は

史上初の大賑わい。どうやら人口の倍の人が

岐阜に、キムタク信長を拝みに来られたと

全国ニュースでも報道され、これまたビックリ。

あの閑散とした廃れた寂しさ漂う岐阜の繊維街周辺に、

柳ケ瀬にこんなに大勢の人が溢れるとは・・・。

しかも女性客が続々・・・。

メディアの影響、映画の影響・・・。

とにかく、

岐阜市内での話題は、これ一色?。

しかもイベントが終わって2日経っても、

地元新聞社では、入り口でまつり翌日の朝刊を

販売していた。こんなことは、これまでないこと。

キムタクが一面に載っている岐阜新聞とは、レアもの

保存版である。

「キムタク見た?」がしばらくの合言葉になりそうだ。

ソウルでの惨劇があったばかりで、警備体制も厳重で

あったようであるが、まあ、事故もなく、平和に

無事終わって良かった。

街は再び、いつもの岐阜に戻り、とても静かだ。

これが岐阜だ。メディアで騒がれる街ではない。

でも、なんだか町中に興奮の余韻があるのが面白い。

外し忘れられた街角のポスターを見ながら、

ふるさとの平和を改めて感じた。

信長のことは、実は何年も前からマークしており、

曲も書いている。

来週の岐阜新聞社でのコンサートでは、

こんな話題と演奏もタイムリーかもしれない。

ああ、平和なふるさと。永遠であれ。

ごまかしのできない仕事。

マーケティングやコミュニケーションの世界に身を置いた十数年の間に、

ピアノの演奏力は低下した。この現実は、ときに苦しく、ときに

悔しく・・・。でも、その代わりに得たものは、出会いは、新たな世界は、

より広く、大きく、また違う豊かさもあるのだから、それでよかったのだと

言い訳をする自分もいる。

音楽だけ一筋に生きてきた人の生き方をうらやむことはしないと

思ってきたが、それでも、華々しいステージで勝負する演奏家たちの

姿を映像などで見るにつれ、いろんな思いが募る。

そんななか、

ショパンの再来といわれた、あのブーニンの9年ぶりの復帰の報道に

接し、釘付けとなる。

まさに音楽一筋、ピアノだけに生きてきたあの天才が、そういえば

ここんところ、コンサート情報も来日という話題もなかった。

左手が動かなくなるという大病を患い、足も骨折。そのための治療や

リハビリをされており、やっとこのたび日本での演奏会で復帰された

とのことで、番組はその様子を伝えた。

いつの間にか中年になったブーニンが、久しぶりに演奏した曲は、

昔のような華麗なショパンではなく、静かなシューマンの小品集から。

以前の指先の見事な速い動きこそないが、ひとつひとつの音が

心にしみわたる、深いキレイな音色が心を震わせた。

技術ではなく、美しい音色を届けたい。

そんな思いがじんわりと伝わる、素晴らしい演奏で、

苦難、苦労を乗り越えたブーニンの今を感じることができた。

昔は聞いていて、その指さばきに感嘆こそすれど、涙は出なかったが

今は、いろんな思いが重なって、一音一音が全身に染み渡った。

演奏後のインタビューのなかで、

「ステージはごまかしのできない場」であると言っていたことが

とても印象に残った。

「自分ができること、できないことが、わかってしまう世界」

確かにそうだ。

音楽は音が出た瞬間が、永遠である。

上から色を塗り足すことも、消しゴムでなかったことにする

こともできない。

出された音が、すべて。

この瞬間にすべてを賭ける。

それが演奏家の仕事。

ごまかしができない仕事。

ふと思った。

音楽の世界で学んだことのひとつは、これだったと。

今、音楽以外の仕事、活動をするときにも、

ここは大切にしなくては、と無意識ではあるが、

ずっとそうしてきたような・・・。

ごまかしはいけない。

ブーニンは1年後、さらに昔に戻るようにリハビリ練習を

続けるそうだ。

人生の頂点とは何かわからないが、

年齢や苦労や経験を重ね、

真なるものに向かっていく・・。それが人生か。

もちろん努力がなければ、向かうことはできない。

ごまかしのない仕事、生き方。

自分がまず、それをわかっているはず。

さらに人間味と愛にあふれたブーニンのこれからを

影ながら応援し、そして

私もさらなる復帰!を目指したい。

技巧を尊敬するだけでなく、

生きざまが尊敬される。

そんな人になれるのかどうかは、あとでわかること。

まずは、ごまかしのない今日1日を。