実際に会うこともなく、ひとつのチームが3か月、自分たちで立てた計画のもとに、オンラインでミーティングを重ね、チームプランニングをして、プレゼンに臨んだ。そのチームは全部で5チーム。全国から集まった印刷女子30名。

その工程を上司たちもフルサポート。約50名で手探りで進んできた研修プログラム。

一緒にひとつのことを成し遂げた。

この余韻が消えないうちに、プレゼン大会の後、クロージングミーティングと

して取り組んだチームごとに、再びオンラインで集まった。

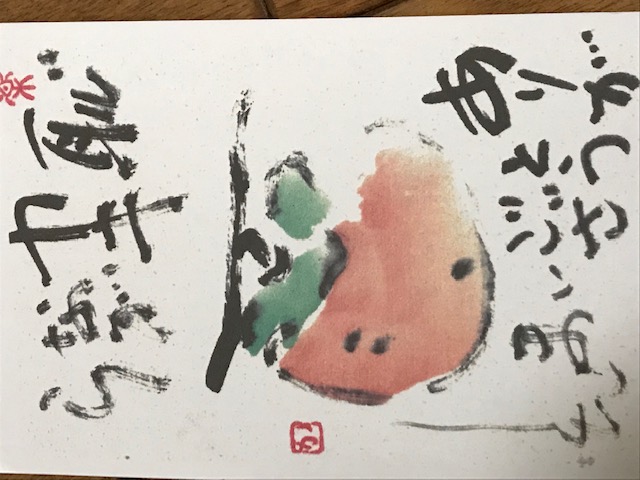

「お疲れ様でした!」と、それぞれの努力をねぎらい、そしてプレゼンについて自分たちのチームの振り返りと、他のチームの感想などをお互いに述べ合う。

今回行った研修は、チームプランニング&プレゼンがメインテーマであるが、

プレゼンをよく聴き、次に生かす。というところも大切なポイント。

当日、他のプレゼンをどう受け止め、いいところをみつけられたか、そしてその中で、自分たちのことはどうであったか?

客観的にみつめることは、とても重要だ。

やったことのない、大きな仕事をやったという自信。

オンラインプレゼンははじめてやった。でもこれでわかった。

これから、自信をもってできそう。いろんな意見が出てくる。

コロナでなければ、思いつくこともなかったこの挑戦。

皆さん、本当に大変であったけれど、やってよかったと口々に言われ、

こちらもほっとする。

オンラインで出会い、生まれ、育まれた関係。

研修が終わったから、チームも解散。はい、お疲れ様!

では終わりたくない。

また、オンラインで培ったこそ、さまざまな配慮のもとで

丁寧に育んだ関係であるため、絆は深い。

ここで、終わりではなく、ここから新たに何かできるかも?

という次の希望も見えてきた。

オンラインから生まれた関係。どうかここで終わらせず

リアルにつなげたい。

コロナが終わったら、ぜひ会いましょう。

もっと、何かしていきませんか?

そんな思いを込めて、クロージングミーティングを終える。

オンラインは、何とも言えない余韻を残すものだ・・。

とにかく、皆さんの奮闘ぶりに頭が下がり、こちらが感動した。

どんな環境でも逃げずに前に進むと、

必ず、いいことがある。