ネットは、日常のあらゆる面に食い込んで、人々に大きな影響を与えている。

動画であればインパクトもあり、更新されることで、見る方も習慣化され

いつの間にか洗脳されていく一面もある。考える行為をスキップさせることも

ある。

また、顔の見えない発信も可能であるため、誹謗中傷もしやすい。

そんなことに使われるのは、本当に残念であるが、その言葉の暴力でかけがえの

ない人生を終えていく人がいるのも現実。

発信という行為を自分本位に、自分の欲求のままに行うことは、決して良いこと

では

ない。顔が見えないコミュニケーションが増えることも、良いとは思わない。

せっかくネットでつながることができるならば、相手が歓び、自分もうれしい言葉を記したら良いのにと思う。

ちょっとしたやりとりで、やさしさを感じることができる、今日1日が幸せになれる。

そんな言葉をかけあったら、世の中ももっと丸くなるだろう。

韓国で「あたたかい言葉を書きこもう」という運動に取り組む教育者がいるそうだ。

道徳面でも、コミュニケーション面でも、当たり前のことではあるが、このネット社会ではおろそかになりがち。

このことを、学生にしっかり伝えている先生がいると聞いて、うれしく思った。

AIにできることもたくさんあるが、人を元気にする、目の前にいる人に感謝をする。

その温かいコミュニケーションは、人間ならではの表現だと思う。

言葉で感じる部分を大切に。

心を言葉で表すことを忘れずに。

拡散の量や再生数ばかりが話題になるが、今一度、コミュニケーションの原点に

ついてみつめたい。

相手が元気になる、気持ちよくなることをまず考える。

そこを大切にしたい。

昨日もある方から

「いつも優しいメールをありがとうございます」

との一文をいただき、無意識にしていることが、そう響いているのかと

こちらがうれしくなった。

温かい気持。平和な社会、しあわせな世の中は、ここから始まると思えて

ならない。

あたたかい言葉を書きこむ。

酷暑のなかのお客さま。

継続して出演させていただいている岐阜新聞でのロビーコンサート。

どんなイベントでもそうであるが、季節や天気は気になるところ。

企画するときは何も考えていないが、日が迫ると、ああこんな時期に・・・

と思うことも多い。天候ばかりは仕方ない。

晴れればラッキー。大雨だと、その逆。

曇りぐらいがちょうどいいかもしれない。

暑すぎるのも、寒すぎるのも、お出かけされるのには厳しい。

昨日のような酷暑。自分が会場まで足を運ぶのにも、やっとのこと。

お客さん、大丈夫かな。特に高齢者の方には来ていただいて、熱中症に

なられたらどうしよう・・・。

いろんな思いを抱きながら、たとえ来場者が少なくても、その方に向けて

全力投球しようと、覚悟を決めてリハーサル。

すると、開演時間30分前においでになった数名のお客様の姿をみつける。

コンサート前に会場横のカフェをご利用のようだ。でも、まだ準備中。

ということで、なんと外で待っておられた。心配になって、リハーサルを

中断し、店の人に声をかけて、早く中に入ってもらえるようにお願いする。

こんな暑い中、こんなに早く来ていただいて・・・。

いったん着替えに控室に入り、本番の時間になり会場に再び入る。

「今日もお客さん、たくさん来られてますよ!」控室まで迎えにこられた

スタッフからそう聞いて、驚きながら喜ぶ。

会場では、本当に満席に近い数のお客様が座っておられた。

暑い中を移動されてきて、涼んでおられた。

「本日は本当に暑いなかを、お出かけいただき、ありがとうございます」

心からお礼をお伝えして、演奏に入る。

予約も不要のコンサートであるので、無理して行かなくてもいいコンサートなのに、

わざわざ足を運んでいただいて、本当にありがたい。

ああ、こんなに暑くてもお客さんは来てくださるんだ。

コロナのとき、暑いとき、寒いとき・・・。

いろんな経験を重ねてきて、行きたいと思ったら、人は動いてくださる。

ということを学ばせていただいた。

「楽しかったね!」「感動しました~!」「がんばってください!」

別れ際に、せめてのお礼にと、ラムネを1粒づつ配りながら、お見送り。

ほんの気持ちですが・・・。

こんな暑いなか、おいでいただけて、本当に感無量。

酷暑のなか、おいでいただき、本当にありがとうございました。

おいでいただいた方の夏バテ防止に少しでも役立っていたら、うれしい。

聴くエナジードリンク?になれたら・・・。

次回は9月・・・。少しは暑さが和らいでいてくれることを期待して・・。

「一生懸命、生きとるんじゃ!」

酷暑。いつも歩いている道を歩くのが、しんどくなる季節。

そんなとき、ふと、母が晩年遺した言葉が蘇る。

まるで、人生劇場のセリフのように・・・。

「わしだって、一生懸命生きとるんじゃ!」

コロナ禍、自由に身動きできなくなってきて、体も弱ってきて・・・

それでも口だけは達者で、何かの拍子に、押し出すような声で

と私に向かって言い放ったあの言葉。

そのとき、それでもまだまだ元気と思って、普通に口喧嘩を

日々の恒例行事のようにしていたが、その一言で、会話がピタリ止まった。

トイレに行くのもままならぬ、時間がかかる。

いろんなことが、わからなくなりかけている。

それでもしっかりせねばと自分を律し、

人に迷惑をかけないように。と思うけれども、だんだん自分のことが

できなくなって・・・。

そんな変化を一番情けなく思っていたのは、本人だろう。

それでも、母は母なりに、

一生懸命生きていた。確かにそうだ。

この酷暑の夏が近づくと、この季節こそが心配と毎日毎日

気になって、道で、家で倒れていないかと思っていた頃から

月日は経って、今はその心配はなくなってしまった。

心配の日々はしんどかったが、もっとしんどかったのは、母本人だった

だろう。

いろんな場面を思い出すと、私は母にとってベストな行動をとり続けた

だろうか?そうではないと、今ごろになって、申し訳なかったという

気持も沸いてくる。

一生懸命、生きていたんやね。そうやね。本当にそうやったね。

酷暑に季節のバトンを渡すように、

枯れていくあじさいをみながら、母の言葉を辿る時間。

あじさいを母に重ねているのか・・・。

そう、一生懸命、生きていたね。

ふるさとで一番好きな景色は、あの頃と変わらず、どの季節でもやはり美しい。

猛暑でも、酷暑でも、一生懸命、生きなきゃね!

さあ、今日のコンサートも一生懸命!がんばろう!

エッセンシャルワーカーに今一度。

エッセンシャルワーカーという言葉はコロナ禍からよく耳にする

ようになった。別に新しい職種ではない。

人びとが生きていくにあたって、不可欠なお仕事である。

皆がお世話になるお仕事である。

人びとの暮らしが、いったん元通りの、日常に戻った今、

あまり聞かれなくなったけれど、派手ではない、地道な、できたら

あまりやりたくない仕事・・・こういった仕事をそう呼ぶならば、

そういった仕事をしてくださっている方たちのおかげで、この

日常があるということを忘れてはいけない。

生活のインフラは、こういった方たちのおかげで成り立っている。

電車もバスも、電気もガスも、ゴミの収集も、お掃除も・・・。

もっといえば、人の生き死にに関係する各種のお仕事・・・。

そう、医療や介護の現場で働く人たちも、もちろんあてはまる。

金融も、社会を動かすシステムの仕事も・・・。

そこが止まると、社会生活がストップする。

昨日も新幹線が止まっていたが、こういう時に復旧のため尽力

してくださる皆さん、駅で車内で対応される皆さん。本当に頭が下がる。

人々が日常を生きるために、支えてくださっている仕事。

誰かを具体的に助けている。具体的に誰かのために役に立っている。

声には出さないけれど、暑い日も寒い日も私たちの暮らしのために

努力されている人、そのご家族に改めて感謝したい。

世の中には、いろんな仕事がある。

どんな仕事も一生懸命やっておられる方は、本当に尊い。

また、誰かのお役に立てていると思えば、がんばれる。

私の仕事は・・・といえば、大したことはできていないし、

上に書いたお仕事に就かれている人のご苦労に比べたら

お恥ずかしいぐらいであるが、

誰かのお役に立っているか。そこだけは大切にしたい。

自分ができることは、たかが知れている。

そこをちゃんとわきまえること。

声が大きい人が目立つ、拡散力のある人が話題になる。

なんだか、ぺらんぺらんな感じがする。表層的な世界。

一見世の中のためといいながら、実は自分のため・・?

こういう世界とは対極に、黙って世の中を支える仕事を

してくださっている人がいることを忘れず、

周囲の働きに感謝して、自分ができることを精一杯

したい。

コミュニケーションの力で、音楽の力で

人を元気に・・・。それぐらいしかできないけれど、

誰かのお役に立てていれば、幸い。

暑い日が続く。

改めてそんななかで黙々とお仕事される皆さんに

心から感謝の気持ちを伝えたい。

変革、変革!

イギリスでは政権が交代するそうだ。いいな。うらやましい。

とつい、思ってしまう。

国民の思いが届いた結果のようで、イギリスはやはり民主主義先進国!

偉いと思ってしまう。

議会を見ていても面白い。生の討論を見ることができ、政治が身近なものに

感じられる。

一方、日本は・・・・。

今回のイギリスで起きたことが日本でも起きてほしい。

そんなことを真剣に思う。

イギリスの新党首はいわゆる一般家庭で育ち、

地道に努力を重ねてきた方。

自分でも国を動かすという大きな仕事ができると、若者にも希望を

与え、また一般庶民の感覚もわかるということで、国民からも多くの

指示を得られるだろう。

これこそが、政治。

イギリスがこれから、どんな風に変わっていくのか楽しみだ。

変革!という言葉がリアルに響いてくる。

日本でもいい影響が出るように。

今、イギリスだけでなく、フランスも変化に向かっている・・。

方向はいろいろあれど、人々の意志で変革の道が選ばれる

ということが素晴らしい。

待っているものではなく、自分から変えに行く。

そういう意味で、まず選挙にはいかねばならぬ。

今は、東京都民ではないが、明日の結果は気になる。

日本の変革につながるように、と心から願う。

しかも言葉尻、うわべではなく、地に足のついた変革を!

世界も、日本も真剣に変革、変革!みずから変革!

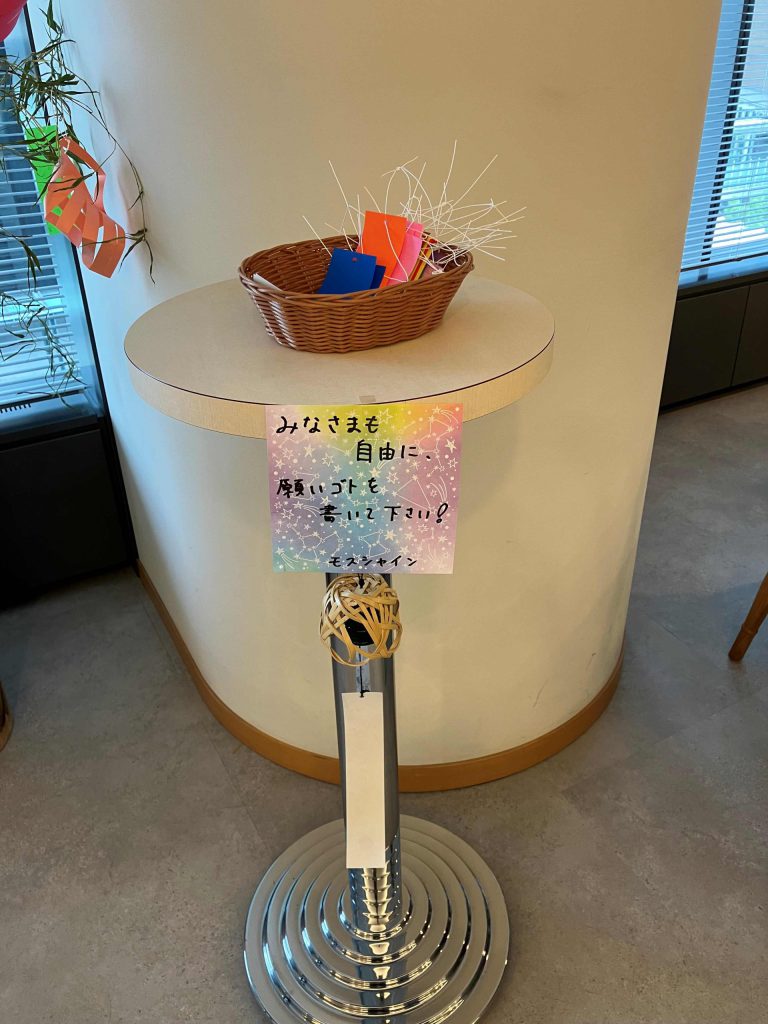

さあ、みんなで願いゴト。

「飾りつけしました!」とメールが届き、写真も添付されていた。

昨年から始めた、オフィスで内の七夕の飾り。

お客様を迎えるロビー。ちょっと季節感が出ていい感じ。

生の笹を取り寄せてもらったが、すぐに枯れてしまうそうで、

笹の扱いのご苦労も知る。そんななかで出来上がった今年

の「願いゴトの」木。

6月のコミュニケーション勉強会の時に、宿題として短冊を書いて

もらい、スタッフが笹を用意してくださり、みんなで飾った

とのこと。短冊以外の飾りも、自分たちで工夫したと聞き、

うれしくなる。

さて、書かれた短冊は・・・。「世界平和」「今年の夏は涼しいと

いいです」「アメリカに行って大谷選手に会いたいです」「おいし

いごはんを作れるようになりますように」「腕の筋肉をつけられる

ようになりたい」など、バラエティーに富んでいて、思わず、

笑みもこぼれる。

そうそう、全部大切な願いゴト。全部叶うといい!

大人になって、わざわざ短冊を書いたりする機会は少ない

かも。だからこそ、七夕の機会は貴重だ。

「みなさまも自由に願いゴトを書いてください!」

と、会社の受付ロビーで短冊コーナーも設置。

七夕らしい、とても素敵なおもてなし。子どもの

頃のように、純粋な気持ちで願いごとを書いて、飾る。

見える化すれば、叶う。きっとそうなんだろう。

ということで、自分の願いゴトも飾ってほしくなり、

今すぐ行けないので、代筆をお願いした。

(代筆の願いゴトとは聞いたことがないけれど?)

今年も七夕の季節。全国で祭りも開催される。

これは、中国からはじまったという説もあるようだが、

このように日本らしい形で、これからもずっと長く

息づいてほしい。

そうそう、七夕はまたの名をサマーバレンタインという。

と、台湾に通っていたとき学んだことも今は懐かしい。

素敵な週末になるように。

寄り添う歓びと、心の観覧車。

コミュニケーション クリエイター。

四半世紀前に考えた自分の職業名。

どこまでいっても、比較されない、競合しない、

絶対的な自分として生きたかったため、

35歳手前に、自分を棚卸した結果、生まれたコンセプト。

これはこれで、とても良かったと改めて思う。

コミュニケーション クリエイター。

La Grande Roue

人生は観覧車のように生きる。

コミュニケーションの力で、世の中を元気に幸せに。

その軸、黒子、つなぎ目になれたら・・・。

この思いは、今もまったく変わらない。

いわゆるコンサルタントといわれる従来の職業を越えて、

いわゆるミュージシャンとしての既存の枠を超えて、

両者を融合させながら、人生は観覧車のように・・を体現

する。

改めて、我ながら、有難い仕事をみつけた、つくってきたと

これまでを、ふりかえる。

そのなかで、最近とくに感じるのは、

寄り添える幸せだ。

仕事で出会う、様々な人と交わり、そして必要な場合、相手に

とことん寄り添い、一緒に課題を解決していく。

この有り様(ありよう)が、現在の自分流コミュニケーションクリエイターの姿。

社長さんから、新入社員まで。若者からお年寄りまで。

業界、業種も、地域も越えて。

出会った人がみな、ご近所さん。そんな気持ちでそばにいる。

「そばにいるよ!」

そんな気持ち。

20代から90代の方々との交わり。

それぞれが生きてきた、生きていく世の中を想像しながら、

目線をあわせてのおつきあい。

寄り添い。寄って、添う。

ここには細やかなコミュニケーションが必要だ。

周る観覧車が多くの軸で支えられているように、1本の柱だけで物事は

進まない。

さあ、今日も元気に、わたしの心の観覧車を回すとしよう。

(写真は、以前パリで撮影した 夜のLa Grande Roue)

まだ見ぬ人の無事を願う。

20年ほど前、台湾はじめ上海、香港へ出張に出かけた当時のこと。日本とは違う衣食住文化に触れ、エキゾチックな気分を満喫していた。同じアジアでも日本とは違う!というワクワク感があった。そのなかで、日本では見かけないアパレルチェーンをみつけた。アメリカでいえばGAP、その後の日本で言えばユニクロといったファストファッション。もちろんユニクロはすでに国際ブランドに成長して久しいが、当時、出張先でみつけて日本になかったブランドが「ジョルダーノ(giordano)」。

最初それを見つけたのは、台北の街中であったが、その後、香港でも、上海でも、ソウルでも・・。最近は日本でも購入できるようであるが、当時日本には店舗がなかった(上陸を試みたようであるが、撤退?)

とにかくアジア各国で、もっともみかけたファッションブランド。ほどよくおしゃれで安価。庶民の味方というイメージ。まさに四半世紀前のアジアのファストファッション。

最近、その創業者が香港の民主運動を推進した新聞社の創立者でもあったということを知り、ショックを受けた。

よくメディアにも登場してきたジミー ライ氏。

ネット版では香港で最も読まれていた新聞は、廃刊となってしまい、その新聞社も今は・・・。

この創業者は無一文から勤勉に働き、若い頃に起業し、財を成したあと、世の中のために

役に立ちたいと、自由のためにメディアの世界に。天安門事件がきっかけであったようだ。

香港の歴史とともに75余年生きてきた人。時代の変化のなか、自由を求めて戦ってきた

人、今も戦っている。

今、この方の命が心配だ。

自由と弾圧。

お会いしたことはないけれど、解放されて自由を取り戻し生きられるように、

と香港の風景を思い出すたびに、会ったことのない人のことを思う。

見ぬ人のことを思い、願う。

そんな人がたくさんいるこの世界。

自分ができることは、祈り、願うのみ・・でふがいない。

どうにかならないのかと 思えることが

多すぎる世の中。

まずは、目の前のことで日々誠意をつくり、全力で

生きるしかない。

見ぬ人たちの無事を祈りつつ・・・。

「水になれ!」に背中を押される

香港の大スター、ブルース・リー。

単にカッコいい、カンフーの名人俳優かと思っていたら、

立派な哲学的思考をもった教養人であることを、先日知った。

アジア人、アメリカ人の血をもち、アジア人のアイデンティティを

探し求め、いきついたのがカンフーだったそうで、

それは単に武術としてだけでなく、まさに精神を鍛える修業であった

ようだ。

そして、その学びは、彼の生き方に大きな影響を与えた。

水のような存在になれ。

水のごとく、生きよ。

これが、ブルースリーが残した言葉だそうだ。

水は入れる容器によって、どんな形にもなる。

そして一定のところにはいない。

常に流れる。止まると腐る。

そして、水は、ときに石をも砕く強い力をもつ。

だから、

水のように、生きろ。

心が震える、思わずガッツポーズをとりたくなる

名言。

今も、自由を求め戦う香港人は、その言葉を胸に抱き

がんばっているのだそう。

私もそうありたい。

水のごとく生きる。

しなやかに、強く、決して流されず。

なんでも老々の時代へ。

コンサートの依頼が増えてきた。

嬉しい限り。

出前コンサートのチラシの効果があったかどうかは

わからないが、お年寄り向けのイベントへの依頼が

多い。というか、世の中全体が、高齢社会になっている

ので、それも自然なことであるが。

敬老の日に行われる地元の敬老会のコンサートの打ち合わせ。

お電話をいただき、その後ショートメールでのやりとり。

あ、メールをされる方であれば、まだお若いかも?

そして、昨日は顔合わせ。

お世話役の方3名様とお会いする。

敬老の日のイベントも、高齢者の人数が多すぎて、

今はなんと、80歳の人を対象に。ということらしい。

へ?80歳だけの限定イベントなんて、対象者が少ないのでは?

とたずねると、そうでもない。

案内した人全員が参加されたら主催者含め200名以上になる。

自分が子供の頃の敬老会は、対象年齢も65歳以上とか、70歳

以上とかそんな年代からの参加を呼び掛けておられたはず。

年金もそうであるが、敬老会の招待年齢も引き上げである。

それにしても、80歳の方にイベントに来てもらうのも一仕事。

足の問題がある。

免許返納された方が多いので、外出しづらい。こういう方に

どうするのか?

気が付けば、コンサートの打ち合わせ以前に、敬老会の集客に

ついて、チラシの作り方や広報の仕方に一生懸命アイデアを

出している自分がいた。

どうせやるなら、ひとりでも多くの方に来てほしいから。

今回のお世話役のみなさん、72歳の同級生だそう。

まさに小学校、中学校の先輩だ。

一昔前ならば、まさに敬老会に招待される側の人たちが、

今は主催者側で奮闘されている。

なんでも、老々の時代になってきたことを実感する。

身体の変調を抱えながら、まだ元気で意欲がある方が、

地元のさまざまな支援活動に取り組まれている。

そのことに頭が下がる。

今回のイベントの会場は、自分が通っていた小学校

の体育館。

半世紀ぶりに立つ体育館のステージ。

ふと卒業式のときのことを思い出す。

今度は、そこで地元の先輩のみなさんへ音楽の

贈り物。

きっと、両親も喜んでくれるだろう。

日頃の仕事の現場で感じることが少ない老々。

一歩外に出ると、これが今の地方の実態。

まだまだ自分は中年である。

ある政治家が昨日インタビューで、ヤングオールドとか

う言っていたが、オールドはなし。

まだまだ若い。

担う側にいなければ!と思った次第。