ずっと気になっていた店がある。

京都市内の老舗レストラン。〇〇亭とか、〇〇軒と言う名が付けば

歴史もあって、味は確かな洋食屋さんというイメージがある。

京都にはそんなお店がいくつかある。

私が探していたのは、一養軒と言う名のお店。

もう数年以上、足を運び入れておらず、その場所も不確かになってきた。

周囲が変化して小さな路地を入っていくその目印もわからなくなって、

何度通っても店が見つからず、とても気になっていた。

「あれ、あの店、どこへいってしまったんだろう?」

コロナの前に行っておけばよかった。後悔もしていた。

15年以上前、祇園祭りの頃にコンサートをやっていた木屋町のバーに

常連さんとして来られていたその洋食屋の店主。そこからのつながり。

しかしそのバーもママの高齢化ですでに閉店。常連さんたちと会うこと

はなくなった・・。

そして、この洋食屋さんでは、元上司が私の独立15周年だったか、

お祝いをしてくださった・・・。

断片的な、私の京都木屋町界隈の思い出が湧いてくる。

元上司が亡くなった今、どうしてもその洋食屋さんをみつけなければ

・・・とそんな気持ちになっていた。

四条河原町付近での仕事の合間に少し時間ができた。

「よし、もう一度探そう」

そう思い立って、四条木屋町を北へ進み、路地をのぞきながら

うろうろ。「おかしい、ないな~」今度は先斗町から回る。

途中で、お仕事前?の芸妓さんたちとすれ違う。ああ、京の町が戻った

とそのことにも、ちょっと興奮、さらに使命感が募る。

1本づつ路地をのぞく。違う店の前を通ったり、実は路地のつもり

がお店の玄関だったりするので、緊張しながらとある路地を進む。

すると、「一養軒」の懐かしい看板を発見。

「あった!あった!」

いろいろ張り紙がしてあるから、一応営業されているようだ。

「コロナのため、予約のみ・・・営業は9時まで・・・」と

書いてあるから、今も営業されているんだ。

窓があいていた。まだ営業時間前だ。

「ごめんください」勇気をもって中に声をかける・・・。

すると、

「あれ?あ!マーサさん?」

懐かしい店主がマスク姿で返事をしてくれて、迎え入れてくれた。

「ああ、やってはったんや、よかったよかった」

ああ。見つかって良かった。

ずっと気になっていた。

京都の赤い糸の大切な1本がここでつながっていた。

しばし、お話しをする。

不思議なものだ。ずいぶんとご無沙汰しているのに、

マスターは私との会話やその当時のことを全部覚えておられる。

客商売とはえらいもんだ。と、心から感心する。

店を見ると、100周年の文字が目に飛び込んでくる。

おそらくお祝いのお花にさしてあった名札が残してあるのだ。

「へえ、100周年ですか?何時ですか?」

「今年の2月です。おかげさまで・・・」

「いやー、知らなかったので、ごめんなさい」

このコロナの中、よく100周年までがんばって営業されてきたな~。

観光客も来ない、地元の人も時短や自粛で外食利用が激減したなかの

100周年・・・。

3代目のこのマスター。なんとご自身の代になってから50余年だそうだ。

時代が変わっても、変わらず会えた。

本当に本当にうれしい、再会。

今度は、元上司をしのんで、仲間たちと静かにグラスを傾けたい。

美味しい かにクリームコロッケをつまみに・・・。

京の100年レストラン。1日も長く、営業の灯をともし続けてほしい。

コロナに負けず、感謝の100周年。

やっぱり愛の元気人!

今年50歳を迎えるお仕事バリバリの

女性と初のZOOM面談となった。

実は、その方のお姉さまからのご紹介である。

家族からの口コミ、ご紹介というのはとても

心強い。本当に信頼されていなければ、

そのルートからの口コミはないと思うからだ。

会社員卒業後の自分の生き方を見据えて、

今から準備をし、うまく自分のやりたい道に

進んでいけるための応援だ。

彼女の現在のお仕事と、これからしていきたい

夢についてお聞きしながら、

自分のことも少し振り返りながら、話す。

35歳で脱サラ(卒サラ?)してきた自分と

50歳以降も会社員を続けながら、今後の

準備をしていこうとする彼女とは、

そのタイミングは少し違えど、

自分のやりたいことで、人のお役に立ちたい。

人を元気に、笑顔になってもらえるお手伝いが

したい・・・

との思いがある点では、共通している。

何時のタイミングまで組織でお世話になるか。

それは時代にも、適正にも、環境にもよるが、

組織で働きながら、いずれ自立を目指すため

準備を始めることは素晴らしいと思う。

ZOOMでの1時間面談。

画面から今にも飛び出してきそうな

手振り身振りと表情豊かな彼女に

真の元気人を感じた。

そして、

久しぶりに愛の元気人であり続けようと

思った。

これからのおつきあいが、とても楽しみだ。

夢を語れる人生、幸せだ。

マルシェの原点から楽しく学ぶ。

コロナの影響は、人々の消費スタイルの変化にも及んだ。

テイクアウト、デリバリー、ネットをはじめとした通販の進化は

コロナのプラスの影響。

一方、対面販売、外食、密接かつ濃厚コミュニケーションを必要とする

サービスは大打撃。

苦難の約二年半を耐え、コロナ感染が少し収まり、

人が自由に往来し、少しつづ集まることができるようになって、

町に賑わいが戻り、笑顔があふれるようになった。

外出したいし、人と話したいし、一緒に食べたいし、交流したいし・・・。

長い我慢から、やっと解放されたこの5月。

マスクの上からでも笑顔がわかる。

そんななか、市場、市とよばれる場に足を運んでみる。

対面販売の原点である。

たとえば京都の錦市場。

今はまだインバウンドが戻っていないおかげで、ひと昔の

活気ある市場が復活した様相で、とてもうれしくなる。

あの狭い小路を歩きつつ、京の台所から学びをいただく。

たとえば、バナナの売り方。一山全部を籠に盛って売るだけでなく、

3本を1カゴに、モンキーバナナ4本を1籠に盛って100円などと

いった売り方もしている。おひとりさまには、また食べきりたい場合には

ちょうどいい。あ、気が利いているな。

ある店では、大きめの袋に入った(おそらく仕入れたままの)昆布飴を

そのまま400円とか500円とかで販売しているが、

別の乾物屋さんでは、同じ商品を少しだけ小分けにして100円、

その倍入っていたものを200円などと工夫しており、各店の売り方の

工夫、センスを感じた。

初めて買う時は味がわからないから、小さい方がいい。と言う方もおられる

だろう。

お客さんがどうしたら、買いやすいか。と同時に、

どうしたら、早く売れるか?

の両者の目線が大切だ。

あ、小売りってこういうことだ。と多くの発見をもらえる市場。

「あ、今焼いたばかりやしね~」

魚屋のおばさんの声がこだまして、この焼きたての言葉についつい

つられて、店を覗いてしまう。

魚屋さんは、生の魚だけでなく、加工品を多く売る。自家製、焼き立て

作り立てというのも、小売りのポイントだ。

「じゃ、ひとつもらっときますわ~」

気づいたら、お金を払っている。

「おおきに~」

の言葉がこだまする。それが小売り。それがマルシェ。

わくわくするのは、この空気感もあるのだろう。

インバウンドで混みあっていたときには、そんな細かな気づきも

目に入ってこなかった。積極的に足を運ぼうとしなかった。

ネットも、非接触もいいけれど、やはり人肌を感じる市、商店が

大好きだ。

そう、買いに行くだけでなく、コミュニケーションを楽しむ。

店とは、売買の場としての機能だけでなく、交流の場であり、

元気の交換の場である。

昭和の面影を残す商店や、さまざまな「市」がなくならないように

受け継ぎ、応援していかねば。と思う。

ひとり何役できるか?

最近、あるホテルのことが、気になっている。

コロナの影響で営業制限が続き、スタッフも削減。

日本有数の観光地、京都は近年、観光で繁栄してきた町であるため、

その影響は町の財政を揺るがすほどになっている。

深刻な事態だ。なんとか応援したい。

大変厳しいこの時期を過ごされ、やっとの回復の兆し。

宿泊客もレストラン利用者も増えてきた。

本当に何よりだ。

ある日の夕暮れどき、バーの前で、ひとりのスタッフが立っていた。

バーテンダーさん?呼び込み?をされている。

「本日より営業開始しております。よろしければどうぞ」

なんでも2年間営業していなかったが、やっとの再開で

お客様にそれを伝えるために、お店の入り口で案内を

されていたのだ。

その方の声掛けが気になって、そのバーに入ってみる。

初めての利用。コロナがなかったら、入ってなかったかも

しれない。

「店の前に立っておられたので、入ってみようと思って」

と告げるととても喜んでくださって、会話も弾んだ。

そのスタッフは、昼間は隣接するカフェレストランで

勤務されている。

昼はレストラン、夜はバーと一人二役。

限られた人数でうまくシフトを組み、回しているようだ。

一方、そのホテルではコロナ禍での新たなおもてなし企画として

敷地内の中庭で、夕方から焚火をしてコーヒーを

もてなすというサービスを開始している。

夕暮れから焚火とはなかなか素敵で、近寄ってみる。

2名のスタッフが担当されている。1名は黒服で、1名はアウトドアのスタイルだ。

そのお二人、1名は人事総務の方、もう一名は国際営業の方であることがわかった。

できる人が、何でもやる。

おひとりはボーイスカウト経験者であるからキャンプの知識も豊富だそうで、

まさにそれがコロナ禍の新サービスに活かされたというわけだ。

火があることで、人が集まってくる。

コロナ禍のなか、お客様に喜んでいただく企画を考え、それをうまく回す工夫には

人の有効活用が不可欠だ。新しいことをやるから、人も追加という状況ではない。

アウトドアスタイルで、焚火に新たな木を追加していく後ろ姿を見て、

コロナの苦労から発想された新サービスに感動するとともに、皆さんの努力に思わず

じんわりした。

柔軟に生き抜くためには、これしかできない。

では通用しない。

もてる力を合わせて、いかに工夫するか。

ひとり何役もできる。そんな組織は強いのだと思う。

もちろん組織に限らず、個人でも同じだ。

私自身も、何役できるか?

臆せず、その役柄を増やしていこうと思う。

だらだら、バタバタを越えて。

やっぱり、どんな仕事でも、取り組みでも

だらだらやるのは、性に合わない。

これを、いつまでにやる!このようにやる。

と物事をやると決めたら、それに向かって

まっしぐら。どんどん前に進めていきたい。

だらだらやっていると、時間だけが経っていき、

人生を無駄にしているように思えてしまう。

人さまとチームを組んで取り組むときも、やはりスピード感をもって

ひとつひとつクリアしたい。

時間をかけて無制限に・・というのは、どうも自分のスタイルとは違うようだ。

もっとも、「じっくり」時間をかけることが必要なこともある。

でも、だらだらと、ゆっくり・じっくりはまったく異なる。

目標、計画、実践、見直し。そして、

自分の取り組みを俯瞰してみる瞬間にほっとしたい。

人生を観覧車のように生きるためには、

日々の行動も、観覧車のごとく、止まらず回していかねば。

もちろんドタバタせずに。

追われるのではなく、自分からゴールに追い込む。

気持ちよくいきるために、

だらだら、バタバタを越えて、

スマートにしっかり前に、進もう。

自分の偉人を増やす。

情報の洪水のなかで、おぼれない。

こっちの防災も意識して生きていかなければ、

心の生命力が萎えがちな、この社会。

ゴミ多き情報のなかで、何を選び取るのか、取らないのか。

ゴミ拾いが地球環境に良いのであれば、せいぜいすべきことであるが、

情報のゴミ拾いは、あまり自分のためにならないような気がする。

そんなことに時間を費やすよりも、本当にためになる知識に触れたり、

考える力を身につけたい。

そんななかで、ふと子供の頃に読んだ、世界や日本の偉人たちの伝記

のことを思い出す。

初めて本を手にとってから、すでに半世紀経っても、

その人のことを凄いと思い、そうなりたいと思える。

例えば、私の場合、ベートーベンを筆頭に、あと記憶に残っているのは

ヘレン・ケラー、野口英世、豊田佐吉・・・。

それらの伝記を今改めて紐解き直すのも良いだろう。

自分が生きてきて、なるほど、その偉人たちの人生はこうだったのだと

改めて知ることで、子供の頃とは違う発見もあるはずだ。

そして、大人になった今、子供の頃には出会えなかった自分にとっての

偉人を探してみることも良いと思われる。

心の探訪をしながら、さらに自分を深めていく、今からでも、その人に

習って、自分の道を切り開くきっかけにする。

この行動は重要だ。

大人になってからの私の偉人。

フランシスコザビエル、マザーテレサ、ド・ロ神父、藤田嗣治、遠藤周作・・・・。

ちょっと偏っているだろうかも?それは良い。偉人は、人によるのだから。

世の中には、教科書に載っていない偉人もいっぱいいる。

私のなかの偉人。この人は!と思う人のことを毎日描いて、前に進む。

完ぺきな人間はいない。

ただ尊敬できることをみつけることが大切だ。

時間を経ても、素晴らしいと思える人。そんな偉人が人生の手本になる。

今こそ、大きな人を目指す。

こんなことをよく言われてきた。

「今尾さんって、近づくとこんなに小さい人なんですね。

もっと大きい人かという印象がありました」

そう、たとえばステージの上とか、遠くで見ているときは

大きな人に見えるらしい。

でも、実際に、目の前に現れると小さいそうだ。

そう、確かに小さい。

この言葉は、自分では、勝手に褒め言葉だと思ってきた。

人に大きな人と思われる、その第一印象は、一定の評価であると

思っているからだ。存在感を示せたという意味において。

声や表情は、自分を大きくも小さくも見せるのだ。

実際、身長は最近150㎝あるかないか(年々縮んでいく?)

の私であるが、実際大きな図体であったら、きっとまた印象は

異なってくるだろう。

今、改めて、

「大きい人」を目指したいと思っている。

その「大きい人」とは・・・。

常におおらかであり、どんと構えていること、自信を備えていること。

小さなことでくよくよせず、大丈夫、大丈夫と

常に肯定的、積極的であること。

自分の小さな世界の殻をうち破り、未知の世界にも目を向け、

自分の有限を自覚しながらも、世界に飛び出していこうと

冒険心をもち、行動すること。

問題、課題があっても、自ら進んで解決の道を探る人。

そう、夢をもって前に進もうとしている人。

周囲にも元気や勇気を与えることができる人。

そんな人のことである。

一方、小さな世界の中、迷路に迷って、毎日ぐるぐる

同じところを行ったり来たり・・・。

出口を自分でみつけるのではなく、誰かがそれを

示してくれることを待つ、受け身な人。

自分のサイズを変えようとしない、受け身の人・・・。

それが「大きな人」の真逆の「ちっちゃい人」であろうか。

そうはなりたくない。

小心者という言葉があるが、

大心者という言葉もほしい。

今、改めて大きな人を目指したい。

この混迷の時代こそ、大きな人でありたい。

ゆとりをもって、人に対しても優しく思いやりを・・・。

そう、人としての「器の大きい」人だ。

こんな人になりたい。

何があっても、人を憎まず。

長崎でお世話になっている人たちに久しぶりに会う。

この地での時間が、自分にとって日常であったら、人生は

また変わっていたかもしれないと思う。

さまざまな苦難の歴史を乗り越えてきた方たちの子孫である

から、優しさの底に強さがあり、愛があることを感じることが

多く、人としての学びも多い。

長崎や広島のつらい経験があり、戦争は二度としてはならないと

被爆地の皆さんはじめ、世界の人々が70年以上も言い続けても、

それでも世界では戦争が起きているのは、本当に心痛い。

そんななか、私があるシスターに質問をした。

「私なんか、今回の戦争の首謀者がもう死んでしまったらいいのに。

と強く思ってしまいますが、神様を信じる人、聖職にある人は

そうは思われないのですか?」

「そうですね。その人がしていることは信じられないぐらい悪いこと。

それは絶対に良くないです。けれど、その人もひとりの人間。

だから、神様がその人のこともお守りくださるようにと

祈りたいと思います。」

という主旨のことを言われ、驚きと感心。

そうなんだ。コトと人。

日常のなかで、時において、この「コトと人」を混同し、判断

しがちなこともある。

でも、それは正しくない。

シスターのその一言は私にとって、とても深かった。

改めて、物事を判断するときには、そこをしっかり見誤らない

ようにしなければ、根本的な解決にならないこともある。

これは、神に使えるお立場の方だからというだけでなく、

長崎という地で生まれ、育ってこられたという背景もあるの

かもしれない。

どんなときも、決して人を憎まず。

確かにそうだ。

そういうためにも、洪水状態の情報の入手もほどほどに

しておかねば、本質を見誤ることもある。

とにかく静かにこの戦いが早く終わってくれるように、

祈りながら、今日も自分ができることをするのみ。

語り継ぐ、続ける。長崎の人々への敬意。

ウクライナのことが気になって、なんだか落ち着かない日々を

過ごしているなか、いつも長崎や広島のことが浮かんでいた。

とくに自分にとっては、長崎は原爆以前の歴史から強い思いを寄せて

いたため、今回のことに重ねた人々の祈りや活動が気になっていた。

長崎の原爆資料館に隣接して、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館

という建物がある。資料館含め、以前にも見学したことがあったが、

久しぶりの訪問だ。国内外からの千羽鶴が多く飾られている資料館

のロビー通路から、この祈念館への入り口へ続く。

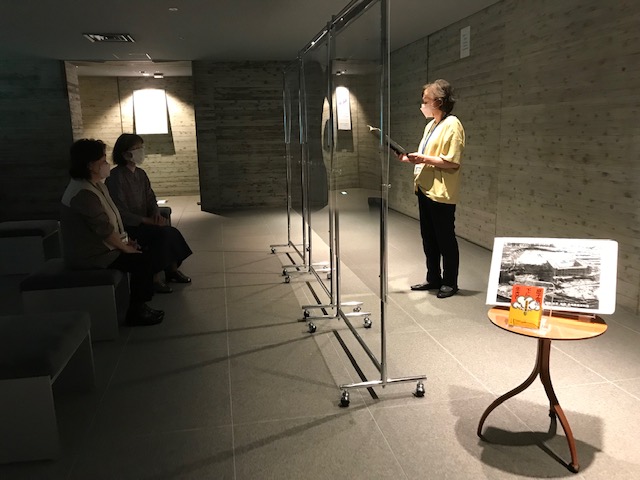

入口でポスターをみつける。どうやら、朗読をやっているようだ。

「聞いてください。私たちが読む被爆体験記」と書いてある。

何か重い扉を開くような、勇気が必要な、そんな空間であるが、

よし、入ってみよう!と思い、中に入る。

原子爆弾の投下により亡くなられたすべての方々への追悼と平和祈念

を行う場所として、2003年に開館。約19万人の死没者の方の名簿

が登載されている。

薄暗く、静かな館内を誰かに導かれるように中へ進んでいく。

被爆者の方々を撮影した写真の企画展示を過ぎ、小さな空間に2~3名

の女性たちがおられた。この方たちが朗読会の主催者であった。

「お時間ありますか?私たち、ここで被爆体験の朗読をしています。

良かったら5分でも10分でもいいですので・・・」と声をかけられた。

もちろんそのつもりで入ってきたので、「はい、聞かせていただきます」。

と、導かれ椅子に座る。そのときは来館者は私のみであった。

まもなくそのなかの一人が、被爆体験記を朗読される。

どうやら、この記念館所蔵の通称「黒本」という被爆体験記集から

体験記を選び、ボランティアの方たちが交代で、毎週末、読み続けておられるようだ。

今回は、遺族の体験記だけでなく、有名な1枚「焼き場に立つ少年」を撮影した

アメリカ人カメラマン ジョーオダネルが遺した写真の解説も朗読された。

その写真、さっき資料館で久しぶりに見て、解説を読んでショックを受け

ていたばかりで、続けてこの作品に触れる偶然に驚いた。

そして、「トランクの中の日本」という本にこの作品やメッセージは

収められていることを知った。

このように情報を見る、聞くことで自分の記憶にしっかりインプット

されていくのだ。

私は彼女たちが読む朗読の内容自体にももちろんであるが、この活動を地道に

続けておられる姿に感銘し、聞いていて涙があふれた。

長崎の人たちは、自分たちのあってはならない無残で苦しい、不条理な経験を

70年以上経った今も、次代に伝え続けようとされている。

被爆者たちがどんどん少なくなり、生き証人がなくなってしまう。

だからこそ、の想いでこのような朗読の活動も存在し、続けられているのだ。

特別な職業の人たち、ではなく、一般の方々がボランティアでこのような

活動を続けておられる。この経験が尊いことだ。

一人ひとりができる活動を続けることで、思いはつながっていく、伝わっていく。

そう信じて皆さん取り組まれている。

なのに、今回の戦争・・・。心が痛い。痛すぎる。

長崎や広島の皆さんの想いは、いかほどであろうかと思うと、たまらない。

でも、このように活動を続けておられるのだ。素晴らしい!頭が下がる。

この出会いに感謝し、取り組みに敬意を表し、私も応援させていただき、

また自分なりにできることをやっていくことを改めて決意する。

たまたま、近年、朗読(劇)に関心を寄せ、その活動にも関わっていること

からも今回の朗読に足が向いたという背景もある。

朗読。生の声で、声だけで伝えるシンプルなメッセージ。

俳優や役者だけでなく、一般の方でも思いがあれば、十分できる、むしろ

想いが伝わる素晴らしい伝達方法である。そのことを改めて体感した。

ネット時代のなかで、超アナログな朗読。今こそ、肉声を届けることが

必要なのだ。生の声で・・・。

こちらのボランティアは、

被爆体験記ボランティア

被爆体験を語り継ぐ 永遠(とわ)の会

という。

https://www.peace-nagasaki.go.jp/towanokai

皆さんの想いが届き、1日も早く戦争が終わるように。

核使用なんて言うバカげたことは絶対に、絶対にないことを

祈る。

厳かな場所であるのに、無理を言って撮影を

させていただいた。

ぜひ、長崎で、ネットでもこの活動を体感いただければと思う。

毎日が記念日として・・・。

5月14日は個人的にちょっとした記念日であった。

20うん年前に、新たな出会いをいただいた日。

だから、毎年その日は、ちょっとだけ、特別な気持ちにもなる。

誕生日もそうだ。

なんだか特別の日だ。

でも、世界中誰にでもある記念日でもある。

毎日が記念日であったら、人生ちょっと忙しいかもしれないが、

毎日がおまつりのような気分になれるのかもしれない。

そういえば、以前NYへ行った際に、美術館の売店で

「バースデーカレンダー」というものをみつけたことを思い出す。

カレンダーのなかに、友人知人の誕生日の名前を入れていく記入式の

カレンダー。この日は誰かさんの誕生日というのを忘れないための

ものだろう。当時、アメリカには面白い習慣があるなと思っていた。

もともと、グリーティングカードを贈ったり、プレゼントを贈る習慣が

ある国だから、誕生日情報は重要。なんだか大変だけど、楽しそうだ。

日本ではあまりその習慣がない。そんなカレンダーに書くほど、

多くの人のバースデーを知らないし、交友関係もそこまで広くなく、

狭い。少ないけれど、深いおつきあいを重んじる傾向があるからかもしれない。

今日が誕生日・・という方には、さりげなく「おめでとう」の

気持ちを伝えたい。

というのはとてもいいことだ。

毎日が誰かの記念日だ。

誰かが誰かに「おめでとう」とか「ありがとう」と言っている。

そんな言葉が溢れる世界に、戦争はないはず・・・。

戦勝記念日とか、そんなものは要らないから、

ひとりひとりの小さな幸福を実感できる世の中でありたい。