さまざまな情報が飛び交うなか、人生のしまい方について考えさせられる

今日この頃。ああ、こんな終わり方はしたくないな・・・と残念ながら

思える事例が多い。まあ、こんな情報は見なくてもいいが、と思うが

眼を開ければ入ってくる。

これが現実、現代社会。それを知ることはある意味、大切なこと。

どんな命も生まれて、生きて、そして終わる。終わり方はさまざまだ。

生まれ方よりも、終わり方の方が多様であるかもしれない。

人生によっては、その終わり方が無残であったり、無念であったり・・。

戦争も、個別の事件、事故も同じ。

人の命が、自然ではない形で失われる、人生がある日、人の関わりに

よって閉じられる。

このことは、本当に残念で、悲しいことだ。

できれば、その経験はしないで済むならばと願いたい。

戦争しないで、言葉でコミュニケーションで解決できるならば、

それが最もいいに決まっているが、現実は暴力が言葉を越えることがある。

一方、生きている間にいろんな苦労があっても、最後まで生き抜いて人生を

終えられることは幸せだ。だんだん老いていくことは自然で、最後は終わる。

できる限り人に迷惑をかけず、自然にきれいに‥終わりたいが、そんなことは

夢だろうか。でもそれを目指したい。

そして、

自分が人生を終えるときに「ごめんね」と言わなければならない結末は

避けたい。また言われるのもできたら、避けたい。

できたら、お互いが「ありがとう」で終わりたい。

「ごめん」の話は、できる限り元気なうちに、早めにしておきたい。

そして、後になっても悔やむことのない思い出をかみしめたい。

そのためには、地道でいい、着実でいいから、自分ができること、気にかかること

を心を込めて、毎日コツコツやるのみ。生きるのみ。

人生は、本当にコツコツに限る。

そして、あやまるべきことがあれば、後回しにせず、早めに解決し、

心平らに、すっきり毎日をいきたい。

最後は「ありがとう」を心を込めて、伝えあう。

そう人生を終えたい。

あまりに悲しい事件が多いなか、そんなことを強く思う朝。

さあ、今日も「ありがとう」を重ねよう。たとえ、今日が最後であってもいいように。

「ごめんね」より「ありがとう」で。

哀悼のコロッケとスコッチエッグ・・・

わが人生を振り返ると・・

ふるさと岐阜18年、京都12年、東京23年、そして名古屋6年。これで年齢とも

計算が合うはずであるが、そこに住んだ年数はこのとおり。

ということは、わが人生、東京で暮らした時間が一番長いことになる。

長さでいけば、私のふるさとは、東京の神楽坂ということになる。

名古屋へ引っ越したことを後悔する日はないが、それでも神楽坂は本当に懐かしい。

初めて自分で選んで一人暮らしを始めた京都と同じく、転勤とはいえ、

神楽坂住まいも自分で選ぶことができた。ラッキーな時代であった。

ということで、

順番と時間の長さは別として、京都も神楽坂も、自分にとっては第2の故郷。

その神楽坂でお世話になっていた方たち・・。

その中で、ずっと気になっていた方のひとり。

神楽坂では3回ほど引っ越したが、最後の住まいでお世話になった家主さん。

当時お聞きするところによると、

若い時に新潟から家族で東京に出てこられて、

とにかく働いて、都会での地盤づくりをされてきたとのこと。

ほんとうに働き者でいらっしゃった様子はその表情からもよくわかった。

そして、新潟出身とはまたご縁があるな~と驚き、新潟出張で仕入れた

いろんなものをお持ちすると喜んでおられた様子を思い出す。

また、お花も好きで、

コンサートでいただいた花もお裾分けすると、これまたお喜びで・・。

どうも最近見かけないな・・・と気になっていたのが引っ越す前あたりから。

とにかく元気で、神楽坂でよくみかけていたのであるが、見かけなくなった。

それから数年。コロナもあり、さすがにどうされたかと・・・。

先週、神楽坂を通った際に、その方のご家族が経営されているお肉屋さんに

立ち寄って、久しぶりにコロッケとスコッチエッグを購入する。

住んでいた頃は大好きだった、総菜のひとつだ。行列ができるときもある人気店。

「お久しぶりです。お元気ですか?おばあさん、どうされています?」

顔見知りであったお店の方に聞いてみる。

すると、残念な答えが返ってきてしまった・・・。

2年前に亡くなっていたとのこと。なんと自分の母親と同じ頃だ・・・。

そうなんだ。元気な頃のことを思い出すと、信じられないのと

残念なのと・・やはり、自分の親と重なった・・。

それを聞いたら、受け取ったコロッケが入った袋がずしっと重く感じられた。

その方を思い出しながら、戻ってから神楽坂のコロッケとスコッチエッグを

いただいた。数年ぶりに味わうこの味。

皆さんが上京して、ご家族ではじめた商売。そのひとつがこのコロッケか。

と思うと、なんだか胸がいっぱいになってきて、味がわからなくなって

しまった。

神楽坂での思い出は山ほどあるが、とくにこのオーナーさんの存在は

強烈で、忘れることはない。

どんなに元気な人であっても、いつか「思い出」になってしまう。

人の世の常か・・・。さみしいけれど。

これからは、コロッケやスコッチエッグをいただくことで、

思い出させていただくとしよう。

また近いうちに寄りたくなりそうだ。

そして、いただくたびに、あの元気な姿が自分の親と重なって

浮かぶことだろう。

2021年に旅立った人たち・・・。なんとも言えないご縁・・。

働き者のあっぱれな人生に、心から敬意を表し、そして

ご冥福をお祈りする。

歌い継がれ、そして未来へ・・・。

梅雨の晴れ間。朝から気温も上昇。ふるさとのJAからお声がけいただき

地域交流の新拠点、ふれあいプラザのオープニングイベントに出演。

ここで暮らす住民の皆さんと、歌の交流をさせていただく貴重な機会を

得た。

晴れ間は、まさにハレの日。田んぼや周囲の山の緑が、目に優しい。

オープニングにふさわしく、開かれた場所でということで、今回のコン

サートは雨でなければ、屋外でという設定。

私は建物の入り口に立って演奏、合唱される皆さんは私の前に。

そして客席は駐車場。テントを張ったり、椅子が並んだり・・・。

周囲は田んぼや小学校だから、大きな声を出しても大丈夫、むしろ

集客には効果的ということで、コロナ予防にも一石二鳥。

おかげさまで多くの方に集まっていただいた。

まずは、地元のご婦人たちと、当JA女性部のイメージソングを合唱。

実は私が10年前に作らせていただいた「みのり愛」という曲だ。

作ってから時を経ても、地域で歌い継がれていることに感動しながら、

一緒に歌う。

みなさん、一生懸命笑顔で、元気にハモってくださり、その歌声は田に、

空に響いた。

人前で歌うというちょっとしたハレの日は、新たな出会いと交流を生む。

さらに、地元小学校の皆さんに登場いただき、校歌を一緒に歌う。

初対面でのぶっつけ本番。土曜の休みにもかかわらず、児童の皆さんが

親御さんたちとやってきてくれた。

写真には出せないが、子供たちが元気に歌う姿を親御さんたちが一斉に

撮影しておられた光景は、まさに現代流であると実感。

きっと出演者たちの昨夜の食卓では、この話題も出たことだろう。

地元の皆さんとの合唱後は、私のミニコンサートの時間。

季節や地元にちなんだ、そして三世代で楽しんでいただける曲を

選曲、多くの手拍子もいただき、ともに歌って、弾いて、汗をかいて

笑った。

ここに掲載した写真を撮ってくださったカメラマンのTさんにも

汗をかきながらフル稼働いただいた。

時代を経て、交流のカタチは変化するが、人がいればなくなることはない。

そして、残り続けるには、変化も必要。

今回三世代の地域交流の場に、しばし同席させていただき、

地域コミュニケーションについて、つくづく考えさせられるとともに

音楽の力が、その交流に役立つことも改めて実感。

10年前に作った曲が、これからも歌い継がれたら、うれしい限り。

人は変わっても、歌い継がれることで、作品とともに「思い」は残る。

その時代に生きた人々の心は、生き続ける。

そんな仕事、活動をもっとしたい、しなければ・・・と改めて。

素敵な交流時間。

空の上から両親も喜びながら、笑顔で拍手を送ってくれていたことだろう。

そこに人がいる限り、ふれあいは続く。

蕎麦パワーで乗り切る!

ここんところ、連日動き回っている。

東京で2万歩以上歩いた翌日は、京都で14000歩ほど。

てくてく歩き、調べ、話し、打ち合わせをして・・・・。

疲れたあとに、なぜか蕎麦が食べたくなり、いただいた。

連日同じパターンとなった。

そう、ちょっと仕事で疲れたら蕎麦を食べる無意識の習慣。

会社員のときは、オフィス近所の立ち食いソバにお世話に

なっていたことも懐かしい。やけにカウンターが私には高く感じた

あの時代。あのときから蕎麦で力をもらっていたのだ。

東京で蕎麦、京都で蕎麦、新潟で蕎麦・・・。

それぞれ違う麺、出汁、同じ蕎麦でも地域で味わい方が異なり、

面白い。そしていずれもおいしい。

なぜ、疲れがとれるのか不思議であるが、なるほど、栄養たっぷり。

ポりフェノールやビタミンB1も豊富。だから、元気になれるのも

納得。

昔も今も、私には蕎麦が心身の元気フード?燃料補給にはこれ一杯?

ちょっとオジサン的かもしれないが、大人になればなるほど

この力を実感。

さあ、少し休んだあとは、また走り出す。

今日は早朝から、岐阜校外でミニコンサート。

地元の皆さんが待っていてくださる。

楽しく、笑顔あふれるひとときにしたい。

今日は終わったあとは、蕎麦ではなく、モーニングか?

蕎麦で力を振り絞る。

笑顔で、元気に演じるのみ。

さあ、あなたのそばへまいります!

久しぶりの大規模展示会で

コロナ禍、もっとも影響を受けた産業のひとつが展示会ビジネスかも

しれない。もちろんオンライン展示会という新しい手法も生まれたが、

やっぱりリアルには叶わない?

と、感じた久しぶりの都内での大規模展示会。

特に海外ではそうであるが展示会はビジネスのおまつり的な要素もある。

賑わい感があって、来場者もそのムードのなかで、情報収集を行い、

いい出会いを求める。

そのために、活気ある営業活動が繰り広げられる。

コロナ禍で3年間、封じ込められていた、この賑わいが国内でも戻ってきた。

今回、足を運んだのは、製造業~モノづくり~系の展示会であるが

この業界らしく、相変わらず男性の出展者、来場者が多い。

もちろん今もそう呼ぶのか?コンパニオン的な業務をしている女性は

いる。おまつりに華やかさは不可欠のようだ。

今回感じたのは、プレゼンする人の熱気だ。

オンラインではなかなか熱気は感じづらい。リアルの凄い点はここだ。

そして、話せないとダメだということも感じた。

プレゼン力がないとなかなか伝わらない。

今回、自分なりの課題が会って会場を回っていたが、改めて、成長する

会社の要因としてプレゼン力は必須であると直感。

と同時に、久しぶりの盛況ぶりで、会場をぐるぐる歩きながら、

その様子に酔った。熱気のせいかもしれない。

祭りの喧騒はそういうところがあるが、展示会も似ている。

いろんな思惑、情熱が行き来する、交雑する、そのなんともいえない

空気に負けそうになる。

きっと、久しぶりに展示会場に足を運んだ人の中には、同じことを

感じたかもしれない。

さて、大規模な展示会。リサーチには有効。大きい仕掛けをするには

適している。中小企業はこの大規模展示会をどう生かすか。

まずはリサーチ。そして、自らはどこでどう出展するか?生かすか。

そこは規模優位ではなく、確実にターゲットに出会え、選ばれやすい

場を選定するのが良い。

ところで、海外からの来場者が少ないように感じたのはなんだろう。

モノづくりのワザこそ、日本が誇るべき強みだと思ってきたが?

いずれにせよ、活気を取り戻したことはいいことだ。

瞬間でなく、この元気がずっと続くように・・・。

そして、展示会は出展後こそが、営業本番。

と、昨日名刺を渡した企業から早速何かが来るのではと

想像している。

アウフヘーベンを思い出そう!

学生時代に好きだった言葉のひとつ。

アウフヘーベン。ドイツ語でaufheben。「止揚」と日本語では書くが、あまり使わない言葉だ。

19世紀に活躍した哲学家ヘーゲルが弁証法哲学のなかで用いた言葉。

なぜか学生時代からその響きも含め印象に残り、今も、上を向きたいときに、

口に出す言葉。

物事を見るときこれは正しい、これは違うと対立させて終わりではなく、

「正・反・合」という流れで、正しいことも、そうでないこともしっかり見据えながら、合わせていく。これをやり続けることにより、より人間はより高い精神性をもつことができる。と勝手に解釈させていただいているが、この考え方は自分の目線を引き上げたいときに大変役に立つと思い続けている。

とにかく世界を俯瞰してみる、そして偏らずに世の中を見て、正しく判断する。もしくは

具体的ないろんな事象を見続け、それらをまとめて全体的な視野で物事を見る目を養うこと。

それが発展、前進への道だと理解している。

とかく小さいこと、具体的すぎることに人間の関心は流れやすい。でも、そこにいては

考える力が養われない。

今の世の中の情報の流れを見ていると、本当にどうでもいいことに目を奪われやすい。

その次元にとどまらず、目線をあげて世の中を見るようにしたい。

どうすればいい方向に向かうのか?考えるようにしたい。

上に向かって、高みを目指して生きる。

それは、理想に向かってという意味である。

ちなみに、私のなかのアウフヘーベンは三拍子。ワルツである。

正・反・合。1,2.3。精神が高まる三拍子。とても心地よい。

生涯、アウフヘーベンを忘れず、今日も上昇志向でいこう!

それぞれのアニバーサリー。

今年、わがグラン・ルーは9月17日をもってまる25年を迎える。

25年目であっても、まる25年であっても、記念すべき1年であり、周年の考え方は

さまざまである。長く感謝の意思を伝えるならば、前年から告知することもあり、

該当するその1年間を周年としてとらえ、さまざまな企画を行う企業もある。

大手企業の場合は、年間を通じて、社内から各ターゲットへの発信、またマーケティング

面での施策から、地域貢献の取り組みまで幅広く取り組みをするケースもあり、

この年をきっかけに次のアニバーサリーに向け、指針も新たに出発する企業もある。

一方、コロナの影響や環境変化により、業績が厳しい企業にとっては、周年の考え方も

切実である。成果が出ていないのに、周年イベントなんてやっている場合ではないという

場合もある。

大切なことは、派手なこと、目立つこと、話題になることをする機会ではなく、

関係者が心ひとつに再出発する大切な節目であるという認識。

だから、まずは今まで企業や組織が続いてきたことへの、先輩たちやお世話になってきた

すべての皆さんの尽力、協力への感謝。

これに尽きると思う。

以前、ある福祉施設の20周年の集まりでコンサートをさせていただいたときに

一緒に考えたテーマが思い出される。

「これまでも、これからもありがとう」

このテーマはどこでも、いつでも普遍ではないかと今改めて思う。

今、身の回りで周年を迎える、迎えた企業さんも多い。

それぞれの実情に沿って、また時代の変化に沿って、やり方はそれぞれ違えど、

その気持ちをお互いに確認でき、新たな出発になることを願っている。

実は見える部分よりも、見えない「内面の周年の在り方」こそが、重要であると

思っている。そう、その内面が変わるために、見える何かをすることが必要なのだろう。

自分の仕事が25周年であり、自分の人生も節目の年であるからか、今年は

アニバーサリーについて、考える機会が多い。

長らくのご愛顧ありがとうございました、の文字に。

名古屋を拠点にするようなってから、ずっと利用してきた

名駅にある旅行代理店。切符の手配やいろいろ、お世話になってきた。

コロナ禍では、日本中が移動できなくなって、新幹線も今では

信じられないほどの、減便かつ利用者減。ほとんど空席の状態で

運行。利用する側には空いていて良かったけれど、赤字が累積

される状態は見ていて怖かった。この先、どうなるんだろう・・・。

出張に極力いかない時期が続いた一昨年、昨年前半・・・。

その間に観光地、繁華街の店舗が次々と閉店していった。

旅行代理店も同じく・・・。

あ、あそこも、ここも・・・。

便利に活用していた自分にとっては、だんだん店がなくなって

いくのが寂しくて・・。

もちろん切符自体はネットでも購入できるけれども、

電話一本で、予約できたり、顔を見て気軽に話しかけたり、

コロナのときは励まし合ったり・・・。

お客とお店の関係ではあったけれども、ともにコロナ禍も生きて

いきた、戦ってきた仲間ともいえる。

その一番愛用していたお店が、この6月末で閉店となる。

今年になって店に行くたびに、扱い商品が減っていたり、閉店の告知とともに

ネット販売のお知らせ・・・。店にくるお客もどんどん減っていき・・・。

そんな店舗内に大きく掲げられた手作りpop。

「長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。」

店の外を行く人の目にも飛び込んでくる大きさだ。

ああ、いよいよ本当になくなってしまうのだ。

カウントダウン。

コロナ禍を一緒に乗り切ってきたから、なんだか寂しい。

スタッフとも仲良くなってきたため、そんな会話もする。

「もう、ほんとうになくなってしまうんやね。さみしいね」

「ほんとうに、コロナのときもお世話になりました。

旅行支援でパニックになりそうなときは、いろいろご協力も

ありがとうございました・・」

いろいろ、覚えていてくれるのがうれしい。

若い人たちが、旅行代理店で働くというのは、どんな背景なんだろう、

案内している先々のすべてを体験していなくても、さも知っているように

説明するというのもなかなか大変だな。

それにしても根気のいる仕事だな。

代理店を使用する人の中には、旅慣れしていない方も多いため、

その対応に手を取られる。

待ち時間にその光景を見ながら、勝手に想像するのも楽しかった。

そんな時間とも、お別れ。

どれほどのお客さんの旅の手伝いをしてきただろう。

ネットではなく、来店して利用する人にはその目的がある。

それがなくなるのは、コロナのせい。でも、考えようによっては

コロナによって、ビジネスの有り様が大きく変わったのだ。

これは、企業である以上、やむない選択だ。

店舗をもつ負担の軽減から、ネットに切り替わるサービスは

もっと増えていくだろう。

ITに慣れない人、とくに高齢者の方には、旅もしづらくなるのかも

しれない。

飲食店でも、他の業態でも、コロナで去っていくお店は

まだまだ続くだろう。

何とも言えない気持ちでいる。

コロナを一緒に生き抜いてきたから・・。

改めて思うのは、顔の見えるコミュニケーション。

このニーズはなくなることはない。

最終日まで、できたら、もう一度、彼らに会いに行こうと

思っている。

ポリシーを行動に。

仲間との会話で、感動的な言葉に出会った。

「自分の周りに困っている人がいて、それを助けられる自分がいたら、助ける。

ただ、それだけ。ただ、そのときに、いちいち自分が何者だとか名前を明かしたりしない。それが自分のポリシーです。」

そうそう、そういうこと。と思わず手をたたきそうになった。

困っている人がいたら、絶対知らないふりはしない。

できることをする。

その仲間は、たとえば、道端でお年寄りが倒れていたら、助けに行く、状況によっては

家まで送ってあげたりする。ということもあるそうだ。

介護の仕事をされているため、車を運転していても、そういう目で見ているから、意外と

そういう人が道ばたにおられるそうだ。

車を運転しない自分には、まったく見えない、気づかないことであるが、気づく彼は

とにかく、自然にそういう行動をとる。

本当に素晴らしいポリシーの持ち主であり、正義の味方である。

比較にならない些細な話題であるが、この週末の出来事。

大勢の来店客でにぎわう駅前の大型店舗の入り口の受付で、大声を出し、意味不明の言葉を発し続けている不審な客の対応に、店員さんが困っているところに出くわした。

ああ、大変だな。大声でわめくので、他のお客様もその受付を利用しづらい。

大声は暴力になることもある。

接客は大変な仕事だなと思い、いったんそこを離れ、用事を済ませて戻ってくる間10分ほど。まだそこにその大声を出す人がいて、受付の責任者らしき人も登場して、手を焼いている

様子であった。ああ、まだやっているんだ・・・。

と思いながら、そこに向かっていった。

「あのー、すみません。◌◌って、どこにあるんでしたっけ?」

と、受付の人に大きい声で質問をすると、受付の方はほっとした感じで、こちらの

問い合わせに「それは、◌階にございます。」と答えてくれた。実はその答えは

知っていたが、さらに「あ、そこしかなかったでしたっけ?」と再度訪ねているうちに

大声を出していたおじさんは、受付カウンターから去っていった。

「大変ですね。こういう時に他のお客さんが来ると、いなくなるかなと思って

声かけてみました」

と言ったら、受付の責任者が満面の笑みで「助かりました~。ほんとうにそのとおりですね。ありがとうございます」と安堵された様子。

別に人助けというつもりはないけれど、大声を出し続けている人が入口にいると

他のお客さんも不快で、危険な感じがしたから・・のプチ行動。

こんなことも、小さなポリシー?気になることがあり、できることがあったらやる。

だいたい「ほっておけばいい」という風潮もあるが、ほっておけないときには・・である。

命を救うことは私なんかにはできないけれど、コミュニケーションのことでできることが

あれば、いつでもと思っている。

ポリシー。みんなが平和で楽しく過ごせるために自分ができることはやる。

ポリシーのある日々を。それが自分らしさにもつながっていくのだろう。

共感、共鳴、共走できる人。

親しくさせていただいているデイサービスセンターに久しぶりに

顔を出す。

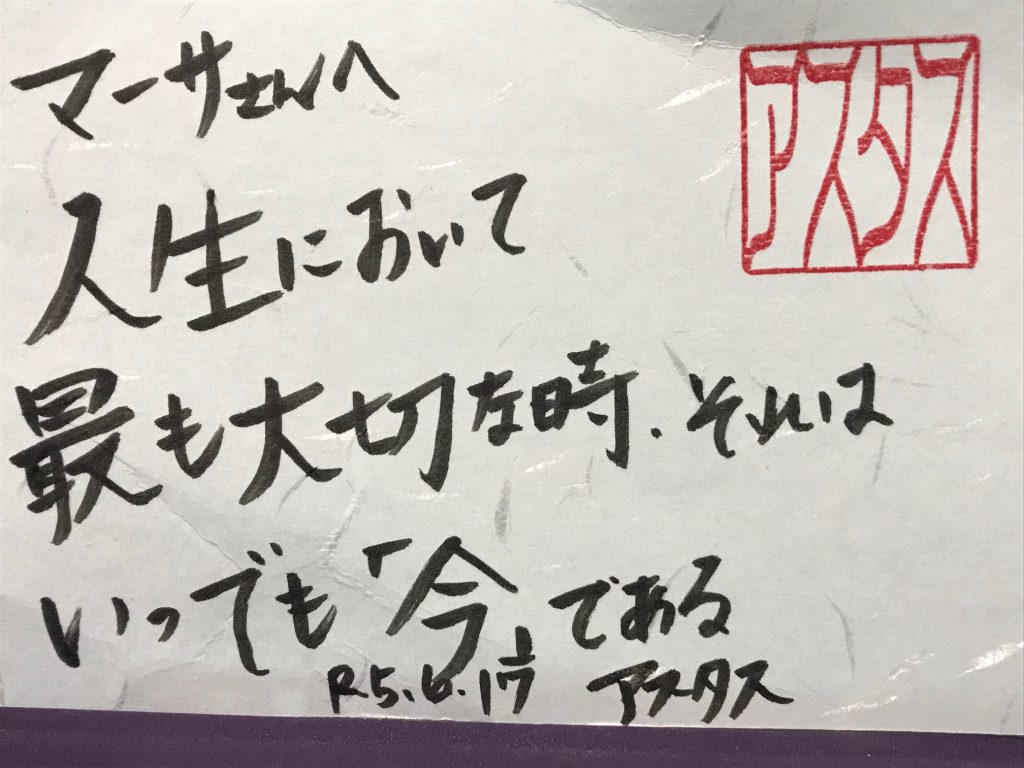

代表者の名前は「まさお」さんなので、まーくんと呼び、

私もマーサさんと呼んでいただいている。

伺ったらすぐに、「今日書いたんです」と、1枚のカードを渡される。

私のために書いてくださったのだ。

こちらの施設では、利用者の皆さんに、このような手書きのメッセージカードを

渡したり、ご自身たちで書いてもらったりと、言葉を大切にしたコミュニケーション、

しかも、それがカタチに残る工夫を常にされている。

明日になって今日のことを忘れてしまっても、カタチに残っていれば、

もう一度見て思い出すことができるから。素敵なアナログコミュニケーションだ。

とにかく、「言葉」を大切にされている。

そしていつでも、素敵な言葉が使えるように日頃からアンテナを張っているとのことで、

オン・オフともに楽しみながら見つけた言葉をインプットされている。

その意識と行動に共感を抱く。

さらに、まーくんは、仕事をする上で、絶対「逃げない」ことを信条とされている。

そんなことを聞いて、こちらも共感。私も、そうありたいといつも思っている。

人のために役立つ仕事を楽しんでされているマーくんの

考え方や行動力には会うたびに共感、共鳴。

福祉の世界でも、こういう経営者がいるのだと思うと

本当にいい出会いをいただいたと、うれしくなる。

利益を求めることも、もちろん大切であるけれど、目の前の人が困っていたら、

お役に立つことの方がまず第一。

困っている人がいて、助けられる自分がいたら、すぐやればいい。

共感、共鳴できる人とは共走したい。

そんなことを、自然に思わせてくれる人。

これからも地域のお年寄りのため、そのご家族のために

「今」を大切に、元気に走り続けてほしい。